ネット社会になってなおさらですが、性格に物事を判断しきるのは難しいです。

例えば保険を考えるにしても、自身が病気になる可能性を一般的な統計や、遺伝を考慮して家系を考えた上で加入する保険を判断するのは気の遠くなる作業です。

もちろんそこまで考え抜ければ良いのかもしれませんが、そこまで時間を用意できる人は多くないでしょう。

そして保険に限らず我々の生活ではたくさんこのような事態が登場します。

ただ、事実として我々は不確定要素の多い中でもなんとか判断を下しながら生きています。

これは何によって判断しているのでしょうか?

今回はこの判断を心理学でみていきます。

キーワードはヒューリスティックスです。

▼この記事が参考になる人

・人が何で判断しているのか知りたい人

・人の判断に影響するものを知りたい人

・心理学に興味のある人

ぜひ楽しんでいってください!

ヒューリスティックスとは何か?

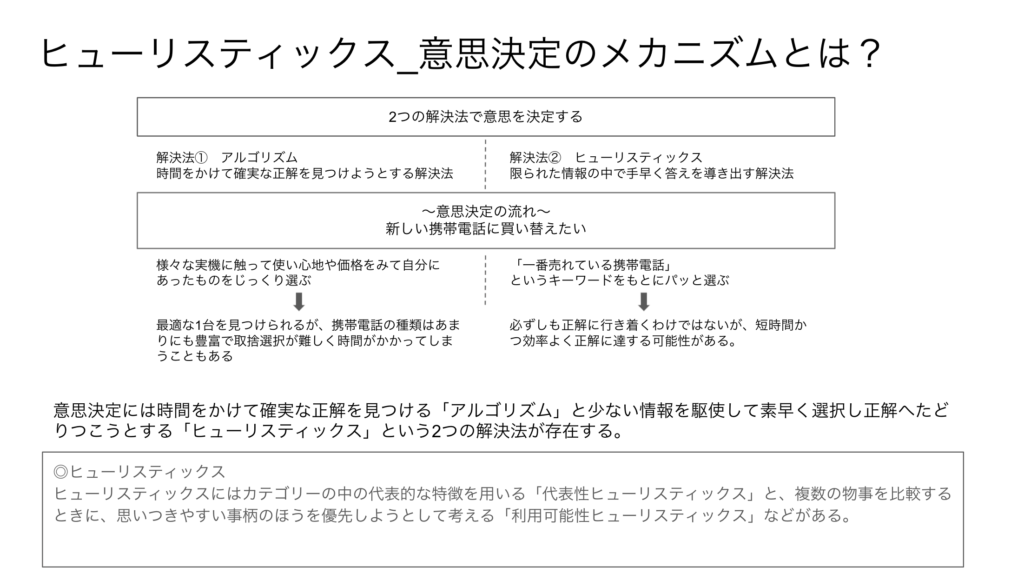

人が物事を判断するのには、大きく分けて2つのメカニズムが存在します。

1つはアルゴリズムというものです。

これは時間をかけて確実な正解を見つけようとする解決法です。

例えば数学の問題を解く。これはアルゴリズム的なものです。

そしてもう1つがヒューリスティックスと呼ばれます。

これは限られた情報の中で手早く答えを導き出す解決法になります。

例えば数学の参考書を買う時に、「一番売れている!」という宣伝を参考にして買うようなイメージです。

これら2つを図で示すと以下のイメージになります。

さらにヒューリスティックスは、「代表制ヒューリスティックス」と「利用可能性ヒューリスティックス」などがあります。

どちらも性質は似たようなもので、代表制ヒューリスティックスは例えば運転マナーの悪い車のナンバーを見て「○○という地域のナンバーだからマナーが悪い」などという風に代表的な特徴を使って判断するものです。

一方で「利用可能性ヒューリスティックス」は、「△△さんは背が高いからもともとバスケ部かバレー部だったんじゃないか?」という風に考えることを言います。

このようにヒューリスティックスは推測に近いものとも言えますが、少ない情報の中で素早く判断する思考のことです。

次からは、このヒューリスティックスを見極めて我々が損をしないように備えていきましょう。

何がヒューリスティックスなのかを理解しておこう

上述の通りヒューリスティックスは素早い判断ができるとはいえ、それが外れた場合は勘違いや早とちりという事態を招きます。

これはわりと良くない結果で、無駄に反省だけ残るパターンになりがちと言えそうです。

ですので、自分の判断だけでなく周囲の人の判断がアルゴリズム的な思考ではなくヒューリスティックス的な思考によるものだと分かった場合は、それがどんな特徴をヒントにしているのかを見極めましょう。

そしてそれが外れる可能性が高いことも認識しておくことも大切です。

例えば自分の判断が、時間的制限が短すぎてヒューリスティックス的な判断に頼らざるを得ないときには、自分がどんなヒューリスティックスで判断したか自覚し、外れた場合のことを前もって考えておく必要があります。

つまり、外れる可能性が高いことを自覚して備えることが大切です。

もし協働している人がいるならば、そのような状態の判断だったことを共有しておくこともチームワークの乱れを最小限に抑えるためには必要かもしれません。

さいごに

思考がアルゴリズムだろうがヒューリスティックスであろうが、自分の判断に責任を持つのが社会人であるのは間違いないです。

ですがその次のことを考えるのも責任を持つという意味では大切です。

判断は全てが自分の責任でできれば良いのですが、僕のように会社で働いている以上はそう都合良くはいきませんね。

今回ご紹介したヒューリスティックスのように、自分を含めて人が何で判断しているのかを知るのは大切です。

少しでも自分が生きやすくするのは大切と言えますね。ぜひ参考にしてみてください。

今回のヒューリスティックスは以下で紹介する本を参考に執筆しました。

ヒューリスティックス以外にも使える心理学のテクニックがたくさん紹介されているのでぜひ参考にしてみてください。

それでは。

コメント