思い返してみると、「あの時、丸め込まれてたんだなぁ」と感じることはこれまでありませんでしたでしょうか?

自慢じゃないですが、僕はその経験が多いです。

例えば会社で相手に良いように言われて気づいたら余計な仕事をさせられているパターンはよくありました。

いわゆる良い人(無駄)です。

当然ですがこんな経験は2度としたくないので、心理学の領域で解明されているこの手の「丸め込み」を解明し、防衛法まで解説するのが今回の記事です。

▼この記事が参考になる人

・丸め込まれる経験があって、なんとかしたい人

・仕事で相手を上手く誘導したい人

・心理学に興味のある人

どれも今から使えるテクニックです。ぜひ楽しんでいってください!

コミットメントと一貫性とは?

今回紹介する心理学のテクニックは、相手を思い通りに動かす力が強いです。

例えば、一度決めたことだしとりあえずやってみるか。というような決定をした経験はあなたもあるのではないでしょうか?

これがコミットメントと一貫性と呼ばれるものです。

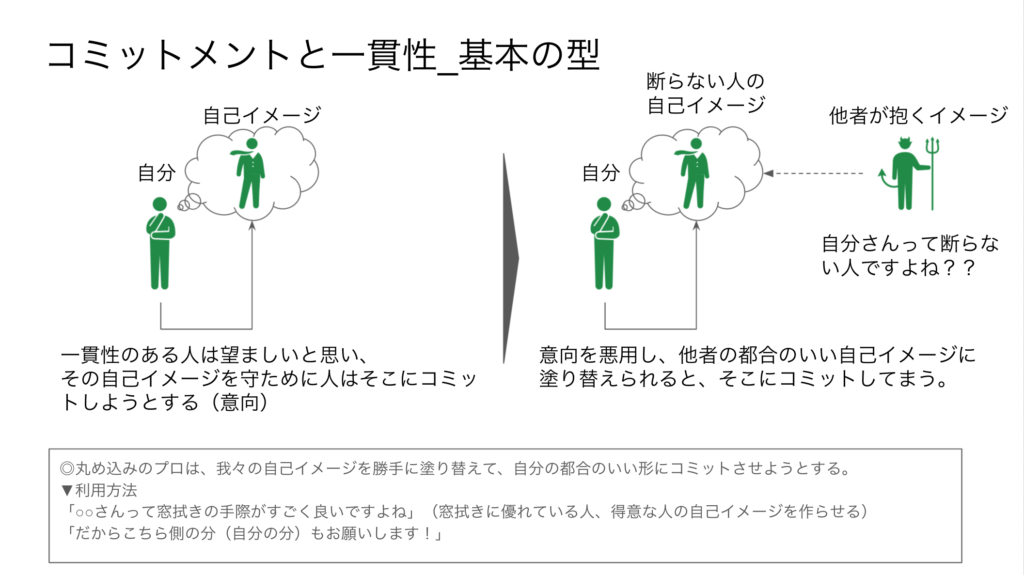

人は一度決めたこと、意思表示したことに対してコミットを目指したり、一貫性を保とうとする傾向があります。

これは、一貫性があることは人として望ましいと思っている人が多いことに起因しています。

そして人はこの自己イメージを守りたい、守るためにアクションを起こすのです。

つまり相手をコントロールしたい場合は、これを上手く利用するのがテクニックになります。

図で表すと以下のイメージです。

実は人が守りたい自己イメージは、自分の頭の中で作り上げたものだけではなく、相手が抱いている自分のイメージに対しても人はコミットしようとしてしまう傾向があります。

つまり、自分が望まなくてもそのイメージのために一貫性を保とうとするのです。

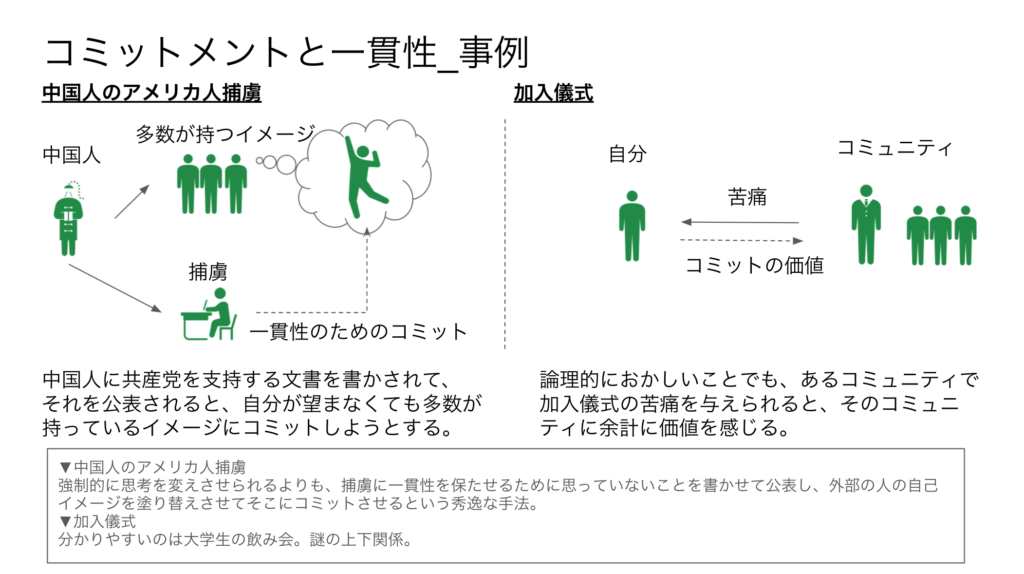

実はこれは戦時中にも捕虜に対して使われた心理的なテクニックで、歴史的に事例として積まれた強力なテクニックになります。

コミットメントと一貫性の事例を見てみよう!

人が自分で抱いている自己イメージだけでなく、他者が抱いている自己イメージに対してもコミットしてしまおうとすることはお話しました。

ここではそれを裏付ける事例を紹介します。

この中国人におけるアメリカ人捕虜の事例は非常に参考になります。

戦時中という最も慎重になる場面でもこのコミットメント一貫性が働いてしまうのは驚くばかりです。

そしてこのような事例は現代では少し形を変えて身近なところに存在します。

例えば大学の飲みサークルは、誰が得するわけでもないのに飲ませあいが発生しますが、サークルは無くなりません。

これは、明らかな無駄な苦痛であっても加入儀式的な性格を持っており、それをこなすことで価値があるものと見てしまう傾向があるからです。

コミットメントと一貫性は知らない間に身近に存在する強力なものです。

この仕組みの犠牲者にならないように防衛法を身につけておく必要があります。

防衛法_コミットメントと一貫性を仕掛けられたら?

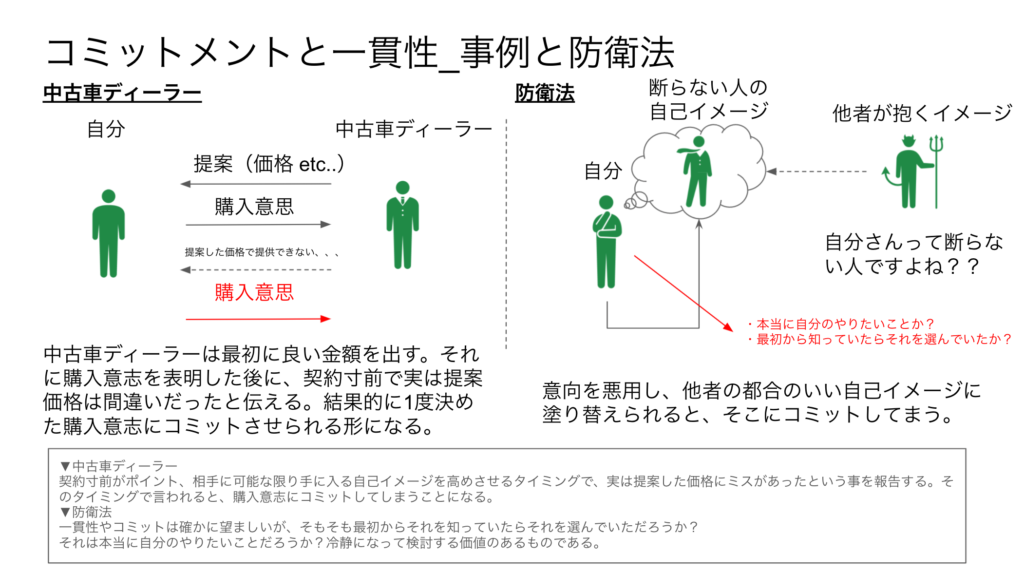

このコミットメントと一貫性は、自分から仕掛けていく分には強力な武器となりますが、仕掛けられる場合は十分に注意する必要があります。

我々の生活のなかに知らぬ間に入り込んでいるケースが多いので注意が必要です。

ここでは自分が使う場合を、中古車ディーラーの事例を参考にして考えます。

そして、自分がこのコミットメントと一貫性の犠牲者にならないようにその防衛法を見ていきます。

図でお伝えすると以下のイメージです。

中古車ディーラーの事例は少しせこいですが、コミュニケーションの順序が肝と言えそうです。

初めに、「こういう条件だったら即決に値しますか?」という風に促しておくことがテンプレートとして有効そうです。

一方で、あまりオーバーな話にしてしまうと胡散臭く見えてしまうのでその点も注意が必要ですね。

また、防衛法は単純です。

そもそも最初からそれ(値段や条件)を知っていたらそれを決めて(購入)していたか?という風に考え直すことです。

なんだかもったいない感覚も生じそうですが、自分を守るためであれば重要です。

さいごに

今回はコミットメントと一貫性について紹介しました。

歴史的にみても強力な心理学のテクニックなので、これは使わないのはもったいないです。

今回ご紹介したコミットメントと一貫性は『影響力の武器』という本を参考に執筆しています。

僕自身は長い営業マン生活でこのようなテクニックを成り行きで知ることができましたが、科学的にこのよう解明されています。

今回のコミットメントと一貫性以外にも、今すぐ使える興味深い心理学のテクニックが紹介されているので、ぜひとも参考にしてみてください。

手元に置いておいて損のない一冊です。

それでは。

コメント