いまやネットで炎上は毎日のように見られますね。

もはや珍しいものではなく、騒ぎたい人が騒いでいるようにも見受けられます。

ですが、この炎上を心理学の観点で読み解くと人のおもしろい一面が見えてきます。

炎上に加担している人は、本当に炎上に見合うだけの批判する意見を最初から持ち合わせているのでしょうか?

答えはNOです。

これは心理学の社会比較説というもので説明できます。

そこで今回はこの記事で社会比較説について紹介し、あらためて炎上について読み解いていきます。

▼この記事が参考になる人

・炎上の実態を知りたい

・多数決に納得のいかないところがある人

・心理学に興味のある人

ぜひ楽しんでいってください!

社会比較説で自分の意見に自信を持つ

炎上を読み解く前に社会比較説を見ていきましょう。

社会比較説を理解することで、個人や集団がどのように影響を受けるかが見えてきます。

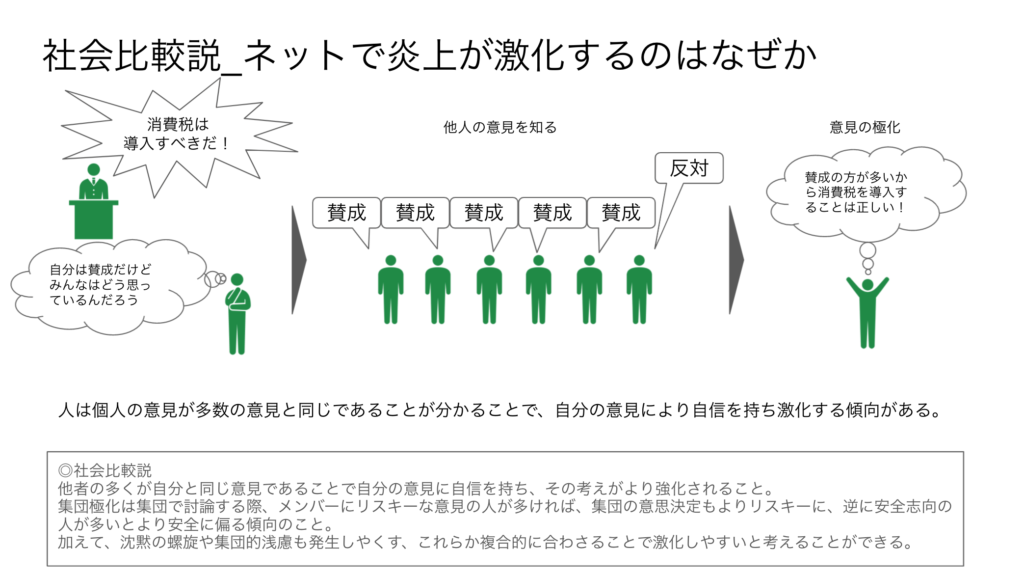

社会比較説を簡単に説明すると、「他者の多くが自分と同じ意見であることで自分の意見に自信を持ち、その考えがより強化される」というものです。

図で表すと以下のイメージです。

つまり自分の意見が他者の多くと一致していることで自分の意見に自信を持って、さらに強化されるというものです。

これによってネット上で多数の個人が相互に自信を持ち強化しあうことで激化し炎上に発展します。

また、ネット上ですと匿名性が担保されるので炎上が激化しやすいのも要因の1つと言えます。

社会比較説を身近なところで考える

炎上を切り口に社会比較説について紹介しました。

ですが、世の中の大半の人は炎上は身近なものではないでしょう。

ですので社会比較説をより身近なところで考えてみます。

一番分かりやすいのは会社の会議室でしょう。

例えば自分のアイデアを上司たちにプレゼンする場の会議があったとしましょう。

はっきり言って人のアイデアに対して真摯に向き合い自分の意見に従って堂々と合否を出せる人は組織においてそうそういません。

プレゼンが終わってフィードバックをもらうのに、最初に話し出すのは恐らくその上司たちのメンバーの中でも一番立場が上の人になります。

もしくは、その他大勢の上司が思い思いの感想を述べ、合否は一番立場が上の上司。

その合否に他の上司たちも従う。というものです。

これは組織の縦割り構造が影響しているように見えますが、そこを含め社会比較説で説明できます。

後付けとはよく言いますが、誰しもが真正面切って生きれるわけではないので仕方ないとも言えます。

さいごに

今回は社会比較説を紹介しました。

炎上で強気な発言をしている人たちは、自分と同じような意見をもっている人の意見をSNSで見て自分の意見に自信を持ち、より過激な発言を投稿しているのが実態です。

最初から自分の価値観に基づいて批判し追求している人はほとんどいないと言えそうですね。

このように炎上のように聴き慣れた事象も心理学の観点で見ればその実態を理解できるので非常におもしろい学問です。

今回の社会比較説は以下に紹介する本をもとに記事を書き上げました。

他にもおもしろい心理学のテクニックやエピソードがたくさん紹介されているのでぜひ手に取ってみてください。

それでは。

コメント